Минимизация рисков: комплексная система управления угрозами и неопределенностью

Комплексный анализ методов минимизации рисков в бизнесе и личной жизни. Практические стратегии снижения угроз и защиты активов.

Минимизация рисков представляет собой фундаментальную дисциплину современного управления, требующую глубокого понимания природы неопределенности и системного подхода к её преодолению. В условиях возрастающей сложности бизнес-среды и глобальной взаимосвязанности процессов, способность эффективно управлять рисками становится критическим фактором успеха любой организации или индивидуального предприятия.

Теоретические основы риск-менеджмента

Риск, в своей сущности, представляет вероятность наступления неблагоприятного события, способного нанести ущерб целям, активам или репутации субъекта. Современная теория риск-менеджмента выделяет несколько ключевых категорий рисков: операционные, финансовые, стратегические, репутационные и соответствия требованиям регулирования.

Операционные риски возникают в процессе повседневной деятельности и включают технические сбои, человеческие ошибки, нарушения в цепочках поставок. Финансовые риски связаны с колебаниями курсов валют, процентных ставок, кредитными потерями. Стратегические риски затрагивают долгосрочные цели организации и могут возникнуть из-за неправильного позиционирования на рынке или неадекватного планирования.

Репутационные риски особенно актуальны в эпоху цифровых коммуникаций, когда негативная информация распространяется мгновенно и может нанести непоправимый ущерб. Риски соответствия возникают при несоблюдении законодательных требований, отраслевых стандартов или внутренних политик организации.

Идентификация и оценка рисков

Эффективная минимизация рисков начинается с их всестороннего выявления и объективной оценки. Процесс идентификации должен быть систематическим и охватывать все аспекты деятельности организации. Используются различные методики: мозговой штурм с участием экспертов, анализ исторических данных, сценарное планирование, SWOT-анализ.

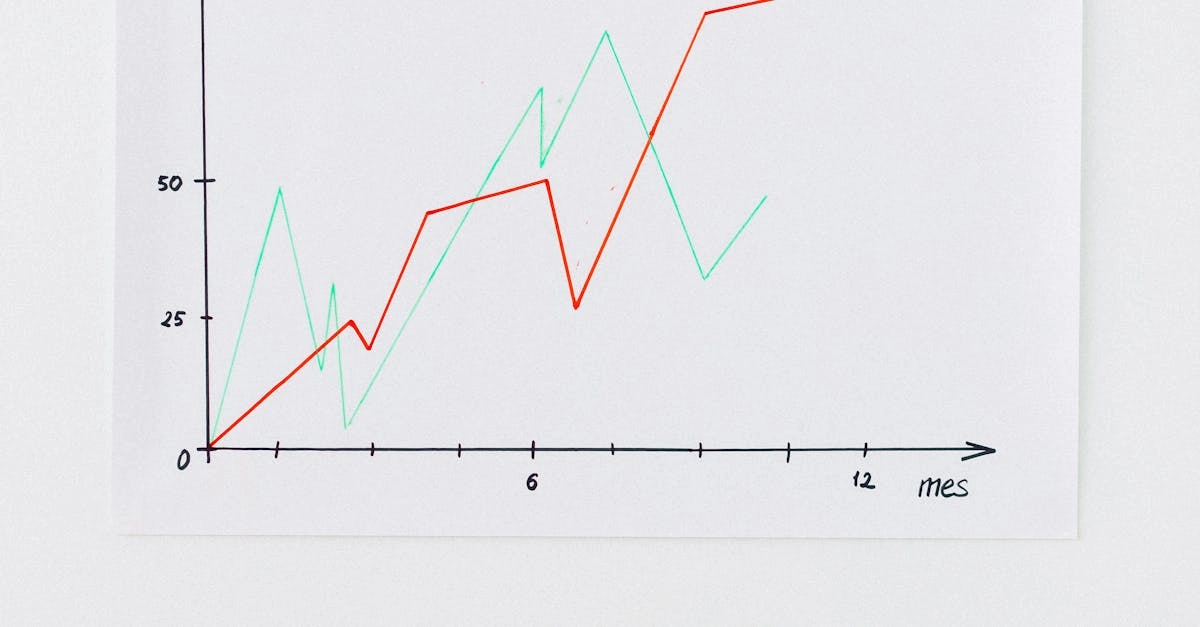

Качественная оценка рисков предполагает их классификацию по степени воздействия и вероятности наступления. Создается матрица рисков, где каждый выявленный риск позиционируется в координатах «вероятность-воздействие». Это позволяет приоритизировать усилия по управлению рисками, сосредоточившись на наиболее критичных угрозах.

Количественная оценка использует статистические методы, математическое моделирование, анализ чувствительности. Рассчитываются показатели Value at Risk (VaR), Expected Shortfall, проводится стресс-тестирование. Однако важно понимать ограничения количественных методов – многие риски сложно поддаются численной оценке, особенно те, которые связаны с редкими, но катастрофическими событиями.

Стратегии минимизации рисков

Современная практика риск-менеджмента предлагает четыре основные стратегии работы с рисками: избежание, снижение, передача и принятие. Каждая стратегия имеет свои преимущества и ограничения, и выбор конкретного подхода зависит от характера риска, возможностей организации и её стратегических приоритетов.

Избежание риска означает полный отказ от деятельности или решений, которые могут привести к нежелательным последствиям. Это наиболее радикальная стратегия, которая может быть оправдана в случае катастрофических рисков. Однако избежание часто означает упущенные возможности, поэтому требует взвешенного подхода.

Снижение риска предполагает реализацию мер, направленных на уменьшение вероятности наступления неблагоприятного события или минимизацию его последствий. Это может включать диверсификацию деятельности, улучшение системы контроля, обучение персонала, внедрение новых технологий безопасности.

Передача риска осуществляется через страхование, хеджирование, аутсорсинг, контрактные соглашения. Страхование позволяет переложить финансовые последствия риска на специализированную организацию за определенную плату. Хеджирование используется для защиты от финансовых рисков через производные финансовые инструменты.

Принятие риска означает сознательное решение не предпринимать специальных мер по его минимизации, часто из-за того, что стоимость защитных мер превышает потенциальный ущерб. В этом случае создаются резервы для покрытия возможных потерь.

Диверсификация как ключевой инструмент

Диверсификация представляет собой один из наиболее эффективных способов минимизации рисков, основанный на распределении активов, инвестиций или деятельности между различными направлениями, которые не коррелируют между собой. Принцип «не класть все яйца в одну корзину» работает как в инвестиционной сфере, так и в операционной деятельности.

В инвестиционном портфеле диверсификация достигается через распределение средств между различными классами активов: акции, облигации, недвижимость, сырьевые товары. Важно учитывать не только отраслевую диверсификацию, но и географическую, валютную, временную. Современная портфельная теория показывает, что правильная диверсификация может существенно снизить общий риск портфеля без пропорционального снижения ожидаемой доходности.

В операционной деятельности диверсификация может проявляться в работе с несколькими поставщиками, развитии различных продуктовых линий, географической экспансии, использовании альтернативных каналов сбыта. Это снижает зависимость от отдельных факторов и повышает устойчивость бизнеса к внешним шокам.

Система мониторинга и контроля

Эффективная минимизация рисков требует постоянного мониторинга и контроля. Система раннего предупреждения должна включать ключевые индикаторы риска (KRI), которые сигнализируют о потенциальных проблемах до их критического развития. Эти индикаторы должны быть измеримыми, релевантными и своевременно обновляемыми.

Регулярная отчетность по рискам обеспечивает информирование руководства о текущем состоянии риск-профиля организации. Отчеты должны содержать информацию о выявленных новых рисках, изменениях в оценке существующих рисков, эффективности принятых мер по минимизации.

Стресс-тестирование позволяет оценить устойчивость организации к экстремальным сценариям развития событий. Проводится анализ поведения ключевых показателей деятельности в условиях различных неблагоприятных сценариев, что помогает выявить потенциальные уязвимости и подготовить соответствующие планы реагирования.

Технологические решения в риск-менеджменте

Современные технологии кардинально изменяют подходы к управлению рисками. Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют обрабатывать огромные массивы данных, выявлять скрытые закономерности и прогнозировать потенциальные риски с высокой точностью. Алгоритмы машинного обучения способны анализировать поведенческие паттерны, выявлять аномалии, предсказывать вероятность мошеннических операций.

Blockchain-технологии обеспечивают прозрачность и неизменность записей, что особенно важно для снижения операционных рисков и рисков соответствия. Смарт-контракты автоматизируют исполнение договорных обязательств, снижая риски человеческих ошибок и недобросовестного поведения контрагентов.

Интернет вещей (IoT) создает возможности для мониторинга в реальном времени различных параметров производственных процессов, состояния оборудования, условий транспортировки. Это позволяет оперативно выявлять отклонения и предотвращать аварийные ситуации.

Облачные решения обеспечивают масштабируемость и доступность систем управления рисками, позволяют централизованно управлять данными о рисках в крупных распределенных организациях. Однако использование облачных технологий создает новые риски, связанные с кибербезопасностью и зависимостью от внешних провайдеров.

Кризисное планирование и восстановление

Несмотря на все усилия по минимизации рисков, полностью исключить возможность наступления неблагоприятных событий невозможно. Поэтому критически важным элементом системы управления рисками является планирование действий в кризисных ситуациях и обеспечение быстрого восстановления нормальной деятельности.

План обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Plan) должен содержать детальные процедуры действий в различных кризисных сценариях. Определяются критически важные бизнес-процессы, минимально необходимые ресурсы для их поддержания, альтернативные способы выполнения ключевых функций. Особое внимание уделяется коммуникационным процедурам, определяются ответственные лица, каналы связи, порядок информирования заинтересованных сторон.

План восстановления после катастроф (Disaster Recovery Plan) фокусируется на восстановлении IT-инфраструктуры и данных. Определяются приоритеты восстановления различных систем, процедуры резервного копирования и восстановления данных, требования к альтернативным площадкам и оборудованию.

Регулярное тестирование планов кризисного реагирования через учения и симуляции помогает выявить недостатки и обеспечить готовность персонала к действиям в стрессовых условиях. Результаты тестирования должны использоваться для корректировки и улучшения планов.

Психологические аспекты управления рисками

Человеческий фактор играет критическую роль в процессах управления рисками. Когнитивные искажения, эмоциональные реакции, групповое мышление могут существенно влиять на восприятие рисков и принятие решений. Понимание этих психологических особенностей необходимо для создания эффективной системы риск-менеджмента.

Эффект самоуверенности приводит к недооценке вероятности неблагоприятных событий. Люди склонны считать, что негативные события с большей вероятностью произойдут с другими, чем с ними. Это может приводить к недостаточной подготовке к рискам и неадекватному планированию защитных мер.

Эффект доступности заставляет переоценивать вероятность событий, которые легко вспомнить, обычно из-за их недавнего происшествия или широкого освещения в СМИ. После крупных катастроф или кризисов организации могут чрезмерно фокусироваться на защите от подобных событий, игнорируя другие, не менее важные риски.

Групповое мышление может приводить к подавлению критических мнений и недостаточной оценке альтернативных сценариев. Важно создавать культуру, поощряющую открытое обсуждение рисков и критическое мышление, назначать «адвокатов дьявола», которые будут целенаправленно искать недостатки в планах и решениях.

Интеграция управления рисками в стратегическое планирование

Наиболее эффективным подходом является интеграция процессов управления рисками в общую систему стратегического планирования и операционного управления организации. Риски не должны рассматриваться как отдельная, изолированная функция, а должны учитываться при принятии всех значимых бизнес-решений.

На этапе стратегического планирования анализ рисков помогает оценить реалистичность целей, выбрать оптимальные направления развития, определить необходимые резервы и защитные меры. Каждая стратегическая инициатива должна сопровождаться оценкой связанных с ней рисков и планом их минимизации.

В операционном управлении процедуры оценки рисков должны быть встроены в процессы принятия решений, планирования проектов, заключения контрактов, разработки новых продуктов. Это обеспечивает проактивный подход к управлению рисками, когда потенциальные проблемы выявляются и решаются на ранних стадиях.

Система мотивации и KPI менеджеров должна включать показатели, связанные с управлением рисками. Это обеспечивает личную заинтересованность руководителей в эффективном управлении рисками в их сферах ответственности и предотвращает ситуации, когда краткосрочные результаты достигаются за счет накопления долгосрочных рисков.

Выводы и рекомендации

Эффективная минимизация рисков требует комплексного, системного подхода, который должен быть адаптирован к специфике конкретной организации и внешней среды её функционирования. Ключевыми элементами успешной системы управления рисками являются: всесторонняя идентификация и объективная оценка рисков, выбор оптимальных стратегий реагирования, создание эффективной системы мониторинга и контроля, интеграция в процессы стратегического и операционного управления.

Особое внимание должно уделяться развитию организационной культуры, поощряющей открытое обсуждение рисков и проактивный подход к их управлению. Инвестиции в технологические решения и развитие компетенций персонала в области риск-менеджмента являются критически важными для долгосрочного успеха.

В условиях возрастающей неопределенности и сложности бизнес-среды способность эффективно управлять рисками становится ключевым конкурентным преимуществом, определяющим устойчивость и перспективы развития любой организации.